ドラム教室のみっきーです。

個人レッスンや教則本でドラムレッスンをしてます。

Youtubeチャンネルもよろしくお願いします!

電子ドラムは、簡単にドラムっぽい音が出るとても楽しいガジェット。ドラムを練習する時に「どうせ買うなら、やっぱ電子ドラムがいいっしょ!」と思う人も多いですね。

という事で、「電子ドラムを購入する際に気をつけるポイント」を、現役ドラマー&ドラム講師の視点で解説していく【電子ドラム購入ガイド】シリーズです。

今回は、電子ドラムの種類・選び方・おすすめ機種について解説します。

それでは、早速はじめましょー!

目次

電子ドラムの選び方①:信頼できるメーカーのを買おう!

電子ドラムを選ぶ際、必ずと言っていいほど候補に挙がるのが、Roland(ローランド)、YAMAHA(ヤマハ)、そしてATVの3社でしょう。

基本的に、電子ドラムを買うならこの3択しか考えられないです。正直、この3社のどれかを選んでおけば間違いは少ないです。

メーカー名は出さないけど、安っす〜いやつもあります。

でも、電子ドラムって結構強く叩くものなほで、耐久性が心配です。

超安いやつを買ってバカスカ叩いたら、1回でペダルとパッドが壊れた経験あり…。なので、安いやつは本気で叩いちゃダメ。

しかーし!上記3メーカーの電子ドラムは、パワー全開で叩いても全然大丈夫なんです!

それぞれに特徴や個性があって、「電子ドラムに何を求めるか?(サウンドや演奏のしやすさなど)」によって最適な選択肢は異なります。

では、各メーカーでどんな違いがあるのかを見ていきましょう。まずはAIで調べた各社の特徴をもとに加筆しています。ざっくりと概要をつかみましょう!

1. Roland (ローランド) – 電子ドラムの王者、完成されたサウンドと演奏性

電子ドラムの代名詞ともいえる「V-Drums」シリーズを展開するローランドは、長年にわたり業界をリードしてきたトップメーカーです。

- サウンドの特徴:「作られた良い音」 ローランドのサウンドは、生のアコースティックドラムの音をただ録音しただけでなく、レコーディングスタジオでプロが作り込んだような、パワフルで音楽的に「良い音」にチューニングされているのが最大の特徴です。

叩いた瞬間に気持ちよく、どんな音楽ジャンルにもマッチする完成度の高いサウンドは、多くのプロドラマーにも支持されています。

音源モジュール内でサウンドを細かくカスタマイズできる自由度の高さも魅力です。 - パッドの特徴:メッシュ・ヘッドのパイオニア 静粛性とリアルな打感を両立させた「メッシュ・ヘッド」をいち早く開発・採用したのがローランドです。

アコースティックドラムのヘッドのように、スティックの跳ね返りが自然で、叩く位置によってニュアンスが変わる繊細な表現が可能です。(※個人的には跳ね返りはちょっと不自然かな?と感じます。跳ねすぎかも。)

入門モデルからハイエンドまで、多くのモデルでメッシュ・ヘッドが採用されています。 - 総合的な強み 長年の歴史で培われた技術力により、センサーの精度、ハードウェアの安定性、豊富なラインナップなど、総合力が非常に高いのが強みです。

初心者向けのコンパクトなモデルから、プロ仕様のステージモデル、アコースティックドラムの外観を持つ「VADシリーズ」まで、あらゆるニーズに応える製品が揃っています。 - こんな方におすすめ

- 叩いてすぐに気持ちの良い、完成されたドラムサウンドで演奏したい方

- 細かいサウンドメイクやカスタマイズを楽しみたい方

(※実際使ってみると、面倒くさいからカスタマイズはほとんどしないです。) - 豊富なラインナップから自分のレベルや予算に合ったモデルを選びたい方

(※エントリーから上級までそろっています。エントリーでもまあまあの良い商品って印象ですね。)

2. YAMAHA (ヤマハ) – アコースティック楽器メーカーの矜持、リアルな打感と堅実なサウンド

ピアノやギター、そしてアコースティックドラムで世界的に知られるヤマハは、楽器メーカーとしての深い知見を電子ドラムにも注ぎ込んでいます。

- サウンドの特徴:「堅実でリアルな生音」 ヤマハのサウンドは、自社のアコースティックドラムを丁寧にサンプリングした、非常にリアルでナチュラルなサウンドが特徴です。

ローランドのような派手さはありませんが、音のバランスが良く、アコースティック楽器に囲まれて演奏しても自然に馴染む「堅実な優等生」タイプのサウンドです。

(※まさにその通り。優等生です!逆に言えば可もなく不可もなく…ヤマハの音だな〜って感じ。)

著名なスタジオで録音された音源は、その場の空気感まで再現しようというこだわりが感じられます。(※そんなこだわりは感じない…かも。。。) - パッドの特徴:独自開発の「TCSヘッド(シリコン)」 ヤマハの大きな特徴が、独自開発の「TCS(Textured Cellular Silicone)ヘッド」です。発泡シリコンという素材を使い、適度な硬さと自然なリバウンド感を実現しています。(このシリコンが最高!マジおすすめです。)

メッシュ・ヘッドに比べると跳ね返りはやや抑えめですが、「生のスネアに近い」と感じるドラマーも多く、しっかりとした叩き心地を求めるプレイヤーに人気があります。(※生に近いとは感じないが、打感はとても気持ちよくて最高です。)

打撃音も非常に静かです。

(※ちなみに、ヤマハにもメッシュヘッドの商品があります。) - 総合的な強み 正確なリズム感を養うための豊富な練習機能や、音楽制作ソフト「Cubase AI」が付属するなど、練習ツールとしての側面が充実しています。(※練習機能とかは使わない気がする…。)

また、アコースティックドラムで培われた堅牢なハードウェアも魅力で、安定したセッティングが可能です。(※ヤマハのアタッチメントは独特の規格が多いので汎用的ではない可能性あり) - こんな方におすすめ

- アコースティックドラムに近い、自然で脚色のないサウンドを求める方(※アピールポイントとして、そこまで褒めるものでもないかなぁ)

- メッシュ・ヘッドとは一味違う、沈み込むようなリアルな打感を重視する方(※ココが一番ナイスなポイント!)

- 日々の練習をサポートしてくれる機能やツールを重視する方(※使わないと思う。)

3. ATV – 新進気鋭のリアリズム、楽器としての「無加工の音」

元ローランドの創業者である梯郁太郎氏が設立したATVは、比較的新しいメーカーながら、その徹底したリアリズムの追求で急速に評価を高めています。(※そうなんです、ローランドなのです。だから技術的にはピカイチで信頼できます。)

- サウンドの特徴:「楽器本来のピュアな音」 ATVのサウンド哲学は、「あえて加工しない」という点にあります。(※この”あえて”ってのがミソですね。レコーディングなど、プロが使用する事を想定しています。)

マイクで拾ったドラムの音を、可能な限りそのまま出力するという思想で、叩き方次第で良くも悪くもなる、まさに「楽器そのもの」のサウンドです。

プレイヤーのニュアンスがダイレクトに音に反映されるため、表現力が試される一方、アコースティックドラムさながらのリアルな演奏体験が得られます。

(※ニュアンスがダイレクトに…、まさにその通り。だから粗が目立って練習になる。) - デザインと演奏性:アコースティックドラムの佇まい 上位モデルの「aDrums」シリーズは、木製のシェル(胴)やシンバルのサイズ感など、アコースティックドラムと見紛うほどのルックスが特徴です。

これにより、電子ドラム特有の距離感のズレが少なく、アコースティックドラムへの移行もスムーズです。(※その分、場所をとるから要注意です。)

シンバルが360°どこでも叩けたり、ハイハットの繊細な開閉を検知するセンサー技術も高く評価されています。(※ハイハットは、なんだかんだ不満はある…。やっぱりセンサーに限界があるのかなぁ。) - 総合的な強み 後発メーカーならではの新しい視点と高い技術力で、特に「いかにアコースティックドラムに近づけるか」という点において非常に高いレベルを実現しています。

コンパクトな「EXSシリーズ」も、その思想を受け継いでおり人気があります。

(※私が買ったのはEXSシリーズです。) - こんな方におすすめ

- 加工された音ではなく、自分のタッチで音を作り上げるリアルさを追求したい方

- アコースティックドラムと同じ感覚で演奏できるルックスやサイズ感を重視する方

(※最近は、どのメーカーもアコースティックっぽいルックスの製品を出しています。だからここはアピールポイントにはならない。でも、革新的でした。最初見た時はビックリしたなぁ〜。) - 繊細な表現に応えてくれる、センサー精度の高い電子ドラムを求める方(※ここは何とも言えない!シンバルは悪くない。ハイハットは言うほどでもない。)

メーカーの比較:ざっくりまとめると

| 特徴 | Roland (ローランド) | YAMAHA (ヤマハ) | ATV |

| サウンドの方向性 | 完成された「音楽的な良い音」。逆に言えば、完成されすぎている。 | 自然で堅実な「リアルな生音」。逆に言えば無難な音。 | 脚色のない「楽器本来のピュアな音」。逆に言えば自分で加工しなきゃいけない。 |

| パッドの打感 | メッシュ・ヘッド(自然なリバウンド)。※自然ってほどではない… | シリコン・ヘッド(適度な沈み込み)。※電源OFFにして、練習パッドとしても使える。 ※メッシュヘッドのモデルもあるが、ヤマハでメッシュを選択する理由はない…かも。 | メッシュ・ヘッド(高い追従性)※センサーに文句なし。 |

…はい。AIによるメーカーの特徴はここまで。

では、次からどんどんマニアックになっていきます。もっと細かい視点(私の主観)で解説していきますね〜。

電子ドラムの選び方②:音の違いを比較して選ぶ

音に関してはどのメーカーもいい音です。正直なところ「好み」かもしれません。

私個人のざっくりとした感想としては、、、

- ATVは「生音に近い(ほぼ加工されていない素の音)」

- ローランドは「生音を基本に、よく聞こえるように加工された、いい感じの音」

- ヤマハは「生音を基本に、よく聞こえるように加工された、無難な音」

みたいなイメージです。

叩いてて楽しいのは大迫力で加工されたローランドの音。

実践的で即戦力になるサウンド。「これこれ、やっぱこの音だよね!」って感じで叩いてて気持ちいい。

派手さはないが、しっかり加工調整されて堅実で間違いのないのがヤマハの音。

しっかりとバランス調整されていて、どのシチュエーションにもちゃんと馴染むオールマイティー・オールジャンルの優等生。ローランドに比べると地味に感じるかも。逆にそれが良い!って人もいるので、好みですね。

生のサウンドに忠実で、誤魔化しが効かないのはATVの音。

ATVの音は、原音そのままって感じ。そのため叩いてて「あれ、思ってたのと違う…」って感じる人もいるかも。(プレイの粗が、そのままでるので練習には最適。)

これって、プロ仕様(レコーディングやライブを想定)のためで、サウンドを自分の好きなように加工できるように、あえてそうしているそうです。

電子ドラムの選び方③:打面とセンサーの違いで選ぶ

打面については、「メッシュタイプ」と「ラバーパットタイプ・シリコンヘッドタイプ」があります。

メッシュタイプとはこんな感じで、名前の通りメッシュ生地?みたいな感じになっています↓

一方、ラバーパッドタイプは練習パッドのようにゴム(ラバー)素材のタイプです↓

ちなみに、YAMAHAは上位機種は「シリコンヘッド」です。(下位はラバーパッドですが…)

こんな感じ↓

このシリコンヘッドが超いい!!

叩いてて気持ちいいし、電源を入れずに練習パットとして基礎練習にも使える。まじオススメ!

ATVとローランドは、両社とも打面は基本的にメッシュタイプです。

※”基本的に”と書いた通り、グレード(安いグレード)は普通にラバーパットのこともあります。

騒音が気になる場合、消音効果が高いのはRolandやATVでしょう。打面がメッシュなので叩いた音があまり出ません。(シャカシャカ鳴る感じかな?)

YAMAHAのDTXは打面がシリコン・ラバーパッドで少し固いので、ポクポクと音が出ます。

どちらもバスドラム(足で踏むやつ)の振動はあります。隣の部屋、下の階への騒音には注意ですね。

騒音防止マットで多少緩和されますが、あくまで「緩和される」と思ったほうがいいでしょう。

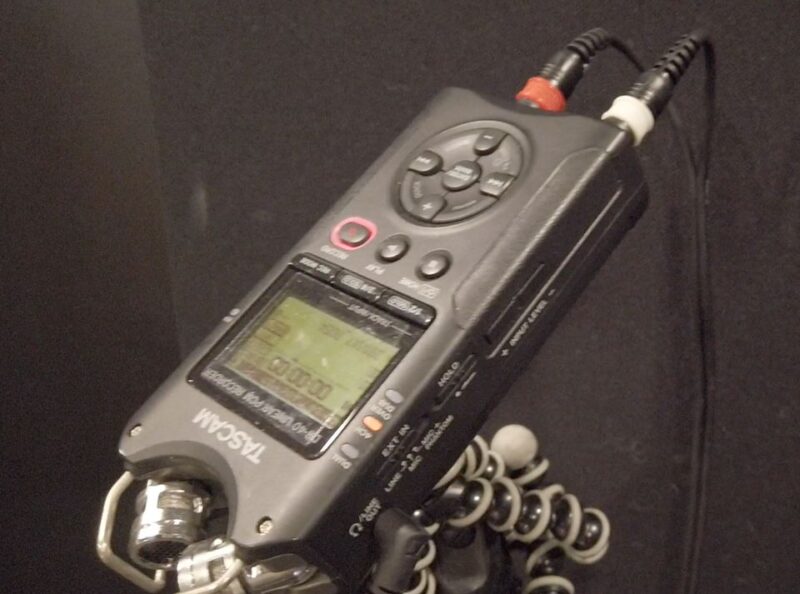

どれくらい緩和されるかはこちらを参考に↓

徹底的に防振対策をしたいなら、ふにゃふにゃシステムしかありません↓

ふにゃふにゃシステムの作り方

センサーの違いを比較

打面を感知するセンサーは、電子ドラムを叩く上でとても重要!

叩いた事を、ちゃーんと感知してくれないと、爆速で叩いた時に音が抜けたり、叩いた以上にバチーンと爆音がしたり…など、ストレスMAXです。

各社ともセンサーはとても優秀ですが、実際に私のドラミングについてこれるか?といえば、、、

個人的には、ATVのセンサーは優秀だと思います。メッシュだと、感覚的にセンサーに不安があるのですが、ATVの電子ドラムは全くストレスなく叩けました。

YAMAHAもシリコンパッドなので反応は結構良いです。

個人的な感想ですが、ローランドは私には微妙でした。

あと、シンバルはYAMAHAもローランドも少し微妙な感じ。もっとビシビシ反応して欲しいかな。

音源の質・発音の性能の問題かもしれませんし、数年前の話なので最新モデルは改善されている…かも?

とはいえ、シンバルに関しては叩く場所・叩き方にコツがいります。これはどのメーカーでも一緒。

ATVもローランドもヤマハもシンバルには結構不満があります。電子ドラムのシンバル・ハイハットに関しては「そういうもの」と割り切って叩かないとダメなんでしょうね。

ヘッドとリムの両方にセンサーが付いているか?

ドラムは、叩く打面(ヘッド)以外にも、リム(周りのフープみたいな所)も使います。

オープンリムショットとか、クローズドリムショットとか。

そのため、「打面とリムの両方にセンサーが付いているか?」もチェックポイントです。

大抵の場合、両方についています。(2ゾーンという言い方をする事が多いです。)

ただし、2ゾーンの必要性があるのは「スネアだけ」のことも多い。タムもクローズドリムショットする事があるけど、必要ないっちゃ無い。

そのため、安い機種の場合は「スネアは2ゾーン」「タムは1ゾーン」みたいな感じになってることも多いです。

クローズドリムショット(サイドスティック)に対応しているか?

もう一つ、クローズドリムショット(ボサノバやバラードで、リムを叩いてコン!っていうサウンドを鳴らす奏法)ができるか?というのもポイント。

これ、センサーとしては難しいと思う。なので、各社色々と工夫をしています。

クローズドリムショット用のアタッチメントを付けていたり、もう1つゾーンを増やして3ゾーンのセンサーにしたり、あきらめて設定でオープンリムにするかクローズドリムにするかを決め打ちしたり…などなど。

クローズドリムにどう対応しているのか?というのも、チェックポイントに入れておくと良いでしょう。

電子ドラムでは、かなりクローズドリムの表現が難しいので、期待しすぎるのは禁物です!

意外と盲点!シンバルのセンサー

打面と言うと「パット」ばかりに目が行ってしまいますが、実は「シンバル」も重要です。

シンバルのセンサーは「1部分だけ叩くタイプ」と「360度どこでも叩けるタイプ」の2つあります。

一部分だけ叩くタイプというのはこんな感じ↓

この写真を見てわかる通り、叩けるところが決まっています。叩けるところ以外を叩いても音がならない。

それに対して、360度どこでも叩けるタイプは文字通りどこを叩いても音が鳴ります。見た目はこんな感じ↓

出典:ローランド電子ドラムWEBサイト

シンバルはゾーン数に注目すべし!あとチョークもあったら嬉しい

「見た目」や「叩きやすさ」の違いもありますが、センサーの「ゾーン数」ってのがミソです。

シンバルは、カップ・ボウ・エッジの3箇所を使い分けます。これを電子ドラムのシンバルでは「ゾーン」という言い方をする事が多いです。(メーカーによって微妙に違うかも)

出典:ローランド電子ドラムWEBサイト

この3つに対応しているのは「360度叩けるタイプ」に多いです。(でも、3つじゃなくて2つの場合もあるから注意。)

クラッシュシンバルは、基本的には「③エッジ」しか使わない。もっと繊細に叩きたい時は「②ボウ」も使う。

ライドシンバルの場合は「①カップ」「②ボウ」をガンガンつかう。「③エッジ」も使えれば嬉しいけど、あまりライドシンバルでエッジは叩かない。

ハイハットは、「③エッジ」と「②ボウ」を使う。「③カップ」は使わない。

って事で、シンバルのゾーン数(どのゾーンに対応しているか?)ってのも選ぶポイントの一つになります。

付け加えて言うと「チョーク」という機能にも対応していればベスト。

チョークっていうのは、シンバルをつかんで音をピタッと止める奏法のこと。基本的にはクラッシュシンバルで使います。

このチョークは「あったらいいなぁ〜」程度ですが、あるに越したことはない。

ちなみにどのメーカーもチョークのセンサーは微妙です。かなりコツがいるので覚悟しておくこと。

説明した通り、シンバルと言ってもシンバルの種類によって必要なゾーンが変わってきます。

- クラッシュシンバル:2ゾーン(エッジ、ボウ)+チョーク

- ライドシンバル:2〜3ゾーン(カップ、ボウ、あればエッジ)

- ハイハット:2ゾーン(エッジ、ボウ)

参考:DTX6K5-MUPS パッド/ハードウェア構成

参考までに、ヤマハのDTX6K5の製品仕様を見てみましょう。

| モジュール | DTX-PRO |

|---|---|

| スネア | XP120L-M (12インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン |

| タム1 | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン |

| タム2 | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン |

| フロアタム | XP100L-M (10インチ) メッシュヘッド / 2ゾーン |

| キック | 7.5″ 三層クッション構造 KP90 |

| ハイハット | 13” パッド RHH135 / 2 Zone |

| クラッシュ1 | 13″ パッド PCY135 / 3 Zone |

| クラッシュ2 | 13″ パッド PCY135 / 3 Zone |

| ライド | 15″ パッド PCY155 / 3 Zone |

電子ドラムの選び方④:バスドラムのタイプで選ぶ

電子ドラムの選び方は、予算と好みで選べばオッケーですが、「ドラムを練習する」という観点で見た場合、1つ注意点があります。

それは「バスドラム」のタイプです。

電子ドラムのバスドラムには、2パターンのタイプがあります。

一つは、、

生のドラムセットのように「ペダルを取り付けて、打撃で音を鳴らす構造(ペダル取り付け方式)」のバスドラム。

もう一つが、

「踏むだけの、スイッチ的な構造(フットスイッチ方式)」のバスドラム。

文章で書くとなんのこっちゃ?ですね。。

ペダルの取り付け方式

こんなやつです(右側のペダルに注目)↓

生ドラムで使用するの同じペダルを取り付けます。ドン!とバスドラムを打撃して音を鳴らすので、振動音がハンパ無いです。

ドラム上達のために、こちらのペダル取り付け方式を選びましょう。

フットスイッチ方式

もう一方のフットスイッチ方式は、廉価版のセットに多いタイプ。

こんなやつです(右側のペダルに注目)↓

簡単に言えば、踏んでスイッチを押す感じです。打撃が無いので振動音はやや控えめ。

このフットスイッチ方式は、ドラムの練習にはなりません。遊びでやるには十分ですが、ちゃんとドラムを叩ける様になりたい方は、選択肢から外しましょう!

ちなみに、ハイハットも同様に「リアルなハイハットスタンド方式」と「フットスイッチ方式」があります。

ですが、ハイハットに関してはフットスイッチ方式でも、まあ良いかなと思います。(リアルなハイハットスタンド方式がベストですが。)

電子ドラムの選び方⑤:値段で選ぶ/値段の違いは何なの?どれを買えばいいの?

電子ドラムは、基本的に「セット(必要パーツの盛り合わせ)」で販売しています。(もちろんパーツ単品でも売ってます。)

商品を探していると、同じシリーズでも値段が様々なセットがあって、どのセットを買えばいいのか?がよくわからないと思います。

本体以外にも必要なものがある

商品選び…というか値段を比較する時に知っておくべきことがあります。

それは「本体以外にも必要なものがある」ということ。

ここが結構重要で、本体以外にも必要なものがあります。

というのも、電子ドラムとしてメーカーが売っているのは「椅子・ペダル・ハイハットスタンド」みたいな周辺機材が含まれていません。

例えば、

「パソコン本体」の値段と、モニターやマウスとかの周辺機器を含めた値段がある。とか、

「ビックマック単品」の値段と、ポテトやドリンクを含めた値段がある。

みたいなイメージかな?

なので、「お、ここのビックマック安いじゃん!」と思って買ったら、単品でポテトやドリンクが付いてなかった…。別々に買ったら逆に高くついちゃった。

みたいな事になります。

要注意!:写真だけで判断しないでね

「商品の写真」を見ると、『含まれていない』ものは薄くなって映っている事が多いです。

しかーし!

モノによっては「あたかも含まれている」感じで写っているものもあります。

商品の詳細をよく見ると「〇〇は含まれておりません」とか書いてありますが、初心者にはそんなのわからん!…ですよね。

なので、写真だけで判断しないように気をつけましょう!

マジで「素人は騙されるんじゃない?っていうか、それを狙ってない?」みたいなセットを見かける事があります。

写真をよく見て、さらに写真だけで判断せずに「何が含まれているか?」「何が別売りか?」をちゃんと読んだ方がいいですよ〜。

必要なものは何?

そうは言っても、電子ドラムに必要なものって何なの??って感じですよね。

基本的には、

- 本体(バスドラム、スネア、タム、フロアタム、ハイハット、クラッシュシンバル、ライドシンバル)

- ドラム椅子(ドラムスローンと言う。スローンって言ったこと無いけど…)

- ハイハットスタンド(必要な商品と、不要な商品がある)

- バスドラム用のペダル(必要な商品と、不要な商品がある)

- スティック(電子ドラムうんぬんの前に、絶対に必要だよね)

- イヤホン・ヘッドホン(当たり前だが、これがないと音が聞こえない。スピーカーでもいいけど、まずはヘッドホンがあると良い)

- チューニングキー(電子ドラムに限らず、ドラマーは持っておくべき。チューニングキーは “持っていて当然のもの” として、電子ドラムセットに含まれていない事が多い。)

はい、こんな感じかな?と思います。後は、下に敷くマットとかも必要になるが、マットは専用のやつじゃなくて全然オッケー。

どうでしょう?

本体に全てが入っているってわけじゃないのです!

だから、すぐに始められる「セット」で売っている事が多いんですね〜。

って事で、次からは「値段の違いは何なのか?」について説明していきます。

パーツのグレードの違い

まずは、パーツ(パッドやシンバル本体)のグレードの違いが考えられます。

打面が高性能で打ち心地のよいものは、グレードが高いやつです。その分、高いです。

それ以外にも、もっとシンプルで練習パッドの様なコツコツしたパッドもあります。それはリーズナブルな価格になっています。

同じ様に、シンバルのパッドも高性能なものから、シンプル&リーズナブルなものもあります。

という事で、同じシリーズでも価格が違ってくるのは、どんなパーツで構成されているか?という違いになります。

よく叩く「スネア」はグレードの高いやつ。叩く頻度が低い「タム系」はグレードの低いやつ…みたいに高いパーツと安いパーツをミックスして、全体の価格を抑えたセットもあれば、全パーツ最上位のもの(そして高い)もあります。

下の2枚をよく見ると、パッドやシンバルの形や打面の質感が違うのがわかる(かな?)↓

パーツの個数の違い

単純に、タムの個数とかシンバルの枚数の違いです。

タムが1つ(いわゆるワンタムってやつ)のセットもあれば、タムが2つのセット(→これが一般的)もあります。

シンバルが2枚のセットもあれば、3枚のセットもあります。

オプションパーツの充実度の違い

これも重要なポイント。

電子ドラム(というかドラムセット全般)は、タムとかシンバル以外にも、椅子とかペダルとかスタンドとか、細かいパーツが必要になります。

電子ドラム本体以外にも、椅子とペダルは絶対に必要になります。

セットで売っているのは「開封したらすぐに叩ける、必要なものが入っている」ものが多いですが、椅子・ペダルは別売ってのもあるので要注意!

セットになっているハードウェアは、基本的に「YAMAHA」「Pearl」「TAMA」であれば大丈夫。

逆に、上記以外のよくわからんメーカーのやつがセット販売されているものはやめておきましょう。遊ぶ分にはいいですが、本当にドラムを叩きたい方は、上記3メーカーのやつを買った方が使いやすいです。(ハードウェアが上達の妨げになっちゃうのは避けたいです。)

ただし、余計な(?)ものが一緒に入っている事もあります。

例えば、ヘッドフォン、スティック、防音マット…などは、既に持っていたり、今は必要ない!ってものもあるかもしれません。

中には、よくわからんスティックケースとかもセットになっていて、思わず「ドラクエか!」と叫んでしまうものもあります。(昭和の人しかわからないかな…)

ヘッドフォンは、自分の欲しいやつを買った方がよいかもしれません。スティックも自分の好きなやつを買うのが良いでしょう。

ペラペラの防音マットは「気休め程度」なので、正直いらないかも。防音マットを買うならちゃんとしたやつを買うべし。

ヘッドフォンによって違いはあるの?と気になる方は参考にしてくださいね↓

電子ドラムに最適なヘッドフォン・イヤホン

ヘッドフォンによって違いはあるの?と気になる方は参考にしてくださいね↓

音源モジュールの機種・グレードの違い

最後の違いは、電子ドラムの心臓部分である「音源モジュール」の違いです。

音源モジュールとは、電子ドラムのコアとなるもの(パソコンみたいなもの?)です。そもそも、この音源がないと何も始まりません。

この音源モジュールにも、機種やグレード、古い機種から最新機種まで、様々なモデルがあります。

当然、高機能&最新機種になる程、お値段も上がっていくってことです。

一応、参考までにYAMAHA・Roland・ATVの音源モジュールカタログページのリンクを紹介しておきます↓

おすすめの電子ドラムをメーカーや目的で考えてみる

さて、ここまで読んだ方は「結局、おすすめはどれなの?」って気持ちになっていると思います。

ここからは、個人的におすすめ機種・おすすめポイント・目的別のおすすめを紹介します。

紹介する商品は、執筆時点でのおすすめです。毎年どんどん新商品が出るので、おすすめが古くなる事があります。

本質的な部分や考え方は変わらないですが、商品の型番とか新モデルとかが出ていたら、新しい方を買ったほうが良いと思います!

次の章でおすすめを追記しているので、参考にしてくださいね〜。

どのメーカーを買えばいいのか?

まず、購入を検討した時に悩むのが「どのメーカーを買えばいいの?」という点だと思います。

正直、「予算に合わせて好きな方を買えばよい」というレベルで、ATVもローランドもヤマハもおすすめです。とはいえ、ATVとローランドは「メッシュ」の打面、ヤマハは「ラバーっぽいやつ(シリコン?)」という特徴があります。

そこで、私が実際に使ってみた感想と、現時点(2019.3.13)で「初心者におすすめのセット」をご紹介します。

ATV:EXSシリーズ(私が買ったやつ)

練習用にも使えて、さらにレコーディングとかプロフェッショナルな用途にも使えるのがATVの電子ドラム。

下記のセットはペダル・ハイハットスタンド・椅子がついています。

安心のメーカー「TAMA」の最低限のやつがついています。

ATVの電子ドラムは、とにかく音が良い!(超こだわってるのだ!)

サウンドは「ほぼ生音」なので、下手さが誤魔化せない!これが練習にも役立ちます。

そして電子ドラムにしては「強弱のタッチ」がよく表現できます。本当にセンサーが秀逸!

細かな音も、超絶速い音も、パワフルにブッ叩いた時も、ちゃんと拾ってくれます。

個人的には、Rolandで叩いてると音抜けがあったり、センサーが「ん?」と思うことがシバシバ。(私の叩き方が悪いのかな?)

という事で、悩んでいる方は「ATV」の電子ドラムを第一候補にしてみましょう。

あと、ATVの特徴は「シンバルが叩きやすい」ということ。

電子ドラムのシンバルって、意外とプラスチック板を叩いてる感じで、気持ちが盛り上がりません。価格・グレードにもよるけど、シンバルがガッチリ固定された形状のやつは、シンバルを叩いても揺れないのです。

しかーし!

ATVのシンバルはシリコン製です。とにかく叩いてて気持ちいい!テンションが上ります。

そして、シンバルがちゃんと揺れます!(←ここ重要)

購入レビュー

購入レビューはこちら。おすすめのセットやベストな購入方法も紹介しています↓

電子ドラム「ATV EXS-3」の購入から設置まで:現役ドラマーがホンネでレビュー!

ATVを買うべき人はこんな人

ATVの電子ドラムは、音の「ナマ感」です。

レコーディングした素の音が、そのまま鳴っている感じのサウンド。

つまり…「レコーディングに使える!」ってことです。

これはいつもお腹ペコペコなバンドマンには超うれしいですよね。

さらに、叩いたムラが露骨にでます。ヘタさがバレる!!ってくらいにモロ見えです。

それが逆に「練習するには効果的」だと思います。

音の凄さでゴマカシが効かない所が、上達にはメリットになります。

という事でATVの電子ドラムは、「プロ用としても十分使えるものが欲しい」「レコーディングでも使いたい」「上達できる電子ドラムが欲しい」という方にピッタリだと思います。

「EXS-3」と「EXS-5」はどっちがいいのか

実は、ATVのEXSシリーズには「EXS-3」と「EXS-5」の2種類があります。

EXS-5は、EXS-3よりもグレードアップしたモデルです。

何がグレードアップしているか?というと、

- スネア・フロアタム・バスドラムがEXS-3より大きい

- シンバルがEXS-3より大きい

- クラッシュシンバルがEXS-3はデフォルトで1枚(オプションで1枚追加可能)。EXS-5はデフォルトで2枚

- 音源モジュールは「EXS-3」も「EXS-5」も同じ

ざっくり言うと、こんな感じ。

まあ、EXS-5が「通常のドラムセット」で、EXS-3の方が「コンパクト(廉価版)」ってイメージですね。

私がなぜEXS-3を選んだのか?というと、「部屋が狭いから。そして安いから。」という理由だけです。(だって、あまり大きいと嫁に怒れれちゃう…)

なので、部屋とお財布に余裕がある方は「EXS-5」も検討してくださいねー。

特にスネアとフロアは大きい方が叩きやすいです!

私も「EXS-5にすればよかったかも…」と、ちょいと後悔してたりします。お財布と相談ですが、できればEXS-5の方がいいかもね。

YAMAHA DTXの初心者おすすめセット:DTX6シリーズ

練習用として割り切るならYAMAHAも良いです。

YAMAHAの電子ドラムは「打面」の打ち心地が気持ち良い。練習パッドに近いというか、練習パッドそのもの、むしろ練習パッドを超えちゃうくらいの気持ち良さ。

リーズナブルでコストパフォーマンスの高いセット。正直これで十分楽しめる。と言ってもなかなかのお値段…。↓

上の商品は、スネア以外の(タム系のパッドの)グレードを落としてリーズナブルな価格にしてあるセットです。

さらに、ハイハットはハイハットスタンドではなく「スイッチ方式」になっています。(でも、これでも十分楽しめるので大丈夫。)

椅子やペダルも付属しています。もちろんYAMAHA製だから安心。(ペダルは若干しょぼいグレードだけど、演奏する分には全然支障はありませんのでご安心を。)

予算があるなら、上位セットもアリです。上の画像と見比べるとわかる通り、全てのパッドがグレードアップしています。↓

こっちのセットはハイハットスタンドになっていますね。あとバスドラムのパッドもグレードアップしています。YAMAHAのパッド(白い打面のやつ)って、打ち心地がいいんだよねぇ〜。ATV EXS-3と悩むところ。。。

YAMAHAを買うべき人はこんな人

YAMAHAの電子ドラムは、パッドの打ち心地が気持ちいい点。練習パッドを叩いている感じです。

なので、練習パッドとしても十分使えます。でも、メッシュよりも「打撃音が大きい」という点は考慮しましょう。

音に関しては「可もなく・不可もなく」です。THE 無難って感じ。なので音源を使ってレコーディングとかは微妙かな。生演奏で使うにも「はい、電子ドラムっす!」みたいなサウンドになっちゃうから、ちょっと考えものです。

そのため、YAMAHAの電子ドラムは「練習パッドで練習したい」「打撃音があっても大丈夫な環境」「電子ドラムとしては、遊べればいいレベル」という方にピッタリだと思います。

ということで、

練習するために「練習パッドを買いたい!が第一の動機」で、どうせなら電子ドラムにしちゃおうか?とオマケ的に考えている方が、YAMAHA候補になるかなぁと思います。

Roland V-Drumsの初心者おすすめセット:TD-07シリーズ

電子ドラムを楽しむならV-Drumsが面白いです。「メッシュ」の打面が静かで、打ち心地も悪くない。

Roland V-DrumsのセットをAmazonで調べると、ピンからキリまでたくさん出てきます。そんな中で「あ、これはいいな」と思うのは「TD-07シリーズ」というセットです。

通常の「TD-07シリーズ」は、ハイハットが『フットスイッチ式』なんだけど、こちらのセットは「ハイハットスタンド式」にアップグレードされているバージョン。

まあ、ハイハットなのでフットスイッチ式でもいいのだけど、せっかくならハイハットスタンドの形式にした方がドラム叩いてる感は出る。

あと、「TAMAのペダルと椅子もセットになっている」っていうのもデカい!

椅子とかペダル付きのセットは色々とあるけど、どのメーカーのやつかわからないセットも多い。(ちゃんとしたメーカーだと思うけど。。)その点、「TAMA」とちゃんと明記してあるやつは安心です。

ちなみに、椅子やペダルは「TAMA」か「YAMAHA」か「Pearl」であれば間違いないです。

参考までに、上位機種の「TD716」もご紹介。超かっこいい!でも鼻血が出るほど高い。。↓

ローランドを買うべき人はこんな人

ローランドの電子ドラムは、電子ドラムとして完成度が高いです。開発にも積極的な感じがします。(その点、YAMAHAはやる気があまり感じられない…気がする。)

なので、「電子ドラムを電子ドラムとしてエンジョイしたい!」という方には最適だと思います。

機能も充実しているし、新しい機能もどんどん投入しているので楽しいです。その分、生ドラム的な感覚で叩くと違和感・ストレスが大きいかもしれません。

あくまで電子ドラムを楽しめれば満足!という人向けかな。生ドラムをメインで考えるならATVかYAMAHAでしょう。

目的別:おすすめの電子ドラム

それでも迷う〜!という方のために、目的別のおすすめを検討してみました。

初心者向けの電子ドラム

結論を言うと、電子ドラムを購入するのに初心者も上級者も関係ありません。

が、強いて言えば「飽きずに楽しめるもの」「練習に使えるもの」の観点で選ぶのが良いと思います。

そう考えると、「YAMAHA」か「ATV」ですね。

YAMAHAは打感が良いので、電源オフの状態でも練習パッドとして使えます。

ATV EXS-3は打感こそメッシュの違和感がありますが、音源の質が最上級なので上達しても飽きずに幅広い用途で使えるから、今後のことも考えるとトータルで末永く使えます。

とにかく静かな電子ドラムがいい

静音性を求めるなら、メッシュタイプの電子ドラムを買うしかないです。

なので、「Roland」か「ATV」ですね。

とはいえ、あくまで「アタック音」が静かになるだけで、ドン!と踏んだ時の「振動音」はどうしようもありません。

振動音を軽減するには「ふにゃふにゃシステム」を作るしか選択肢はないのでご注意を。

ちなみに、打面はメッシュですが「シンバル類」は硬い素材なのでコツコツ音が鳴ります。これはどのメーカーでも一緒です。

私は、夜中に叩く場合はシンバルにタオルを巻いています。これでかなり軽減されますよ。

練習に使える電子ドラム

先に解説した通り、電子ドラムで練習するには「練習する工夫」が必要です。

なので「練習は練習」そして「電子ドラムを楽しむ」の時間を切り分ければ、どの電子ドラムを買っても良いと思います。

強いて言えば、電子ドラムの音でも「ナマ感」が高く粗が目立つので「ATV」が練習には効果的かなぁと思います。

電子ドラムを電子楽器として楽しみたい

電子ドラムは電子楽器です。なので電子楽器としての楽しみもあります。

でも「生ドラムを叩くドラマー」は、どうしても生のフィーリングを求めがち…。

そこを割り切って、電子ドラムとして楽しめればそれでオッケー!という方も当然いると思います。

そんな方は「Roland」の一択ですね。とにかく電子ドラムとしての機能が豊富でやる気を感じます。ガジェットとして楽しめますよ。

上級者向けの電子ドラム

生ドラムをバリバリ叩ける上級者の場合は、結局は自分の好みで決めよう!ってハナシですが、私は「ATV」を買いました。

理由は「音源の質がいい」「レコーディングにも使える」「(音源の質がいいから)ライブでも使える」ということ。

プロの要望にも十分耐えられる性能を持っていたから…が理由ですね。

おすすめの電子ドラム・諸々をコミコミのセット

この章は追記:2024年9月時点の「おすすめ電子ドラム」です!

「Roland TD-07KV」のすぐに使えるセット(イシバシ楽器)

1つ目はローランド。

おすすめのポイント

- 本体は「Roland TD-07KV」です。

一番安いエントリーモデルから「1グレード高いやつ」です。 - 椅子が付いている

Roland純正なので間違いないでしょう。 - ちゃんとしたペダルが付いている

Pearl社のペダルなので間違いない。

一番安いやつだけど品質は十分だし、一番安いからこそ「本当に欲しいペダルが見つかったら、その時にいいやつ買えばいいや」と割り切れる。

練習スタジオによく置いてあるのもPearl社なので、そういう意味でも持っておいて損はない。

ちなみに、PearlではなくTAMA, YAMAHAでも問題なし! - マットが付いている

Roland純正なのでサイズ感も含めて間違いないでしょう。 - ヘッドフォンも必要十分なやつ

「密閉型のモニターヘッドフォン」です。密閉型なので外部の音がある程度遮断されて練習に没頭できると思います。(その代わり、外の音が聞こえないので人が来ても気づかなかったり、”ご飯だよ〜!”と声をかけても気づかなくてお母さんがブチギレたり、あまりに熱中し過ぎてブッ叩き過ぎたり…というのがありますが。)

あと「モニターヘッドフォン」なので、サウンドに余計な色付けをしていないから、聞き疲れしにくいと思います。(モニターヘッドフォンについてはこちらを参考に)

Roland純正なので電子ドラムとの相性も問題ないはず!?

というのがポイントですね。

電子ドラムは、基本的に「椅子とかペダルは別売り」です。

楽器店が「オリジナルセット」みたいな感じで、必要なものを付けたセットを販売しています。

今回紹介したやつは楽器屋さんの有名店「イシバシ楽器」さんが出してるやつです。Amazonで見ると「ブランド:ノーブランド品」と不吉な記載がありますが、これは複数メーカーのものをセットにすると「ノーブランド品」と書かれてしまうため。実際は「イシバシ楽器」なのでご安心を。

ちなみに、2024年9月時点の商品です。時期によっては売り切れ・非表示になっているかもしれないので、ご了承ください。その場合は「Roland TD-07KV」で検索して、上記のポイントを満たしているセットを探してね。

セット付属の椅子やペダルは、安かろう・悪かろうの謎のブランドの商品をセットにしているやつもあるので要注意!

その点、上記のやつは出品者が「イシバシ楽器」だし、付属品も安心できるメーカーなので心配無用。

付属のやつを単品で買うと?

この付属品セットってお得な感じがします。まあ、そもそもセット販売が基本なのかもしれませんが、

- Pearl / P-920 シングルペダル:9500円くらい

- RH-5 ヘッドホン:5000円くらい

- TDM-10マット:18000円くらい

- 椅子 DAP-2X:10000円くらい

ざっくり、こんな値段っぽいです。約38000円分の付属品が付いてくる。Roland/TD-07KVの本体だけで買うと12万〜13万くらいして割高だと思います。

マットは必要。意外と盲点なのよ。

意外と盲点なのがマット。

バスドラムって、踏んでいると滑ります。というか、超滑りまくりなので滑らない対策は絶対に必要。

さらに、ペダルもバスドラムのパッドも金属です。そのため、床もガリガリに傷つけるのでマットは必須なのです。

ちなみに、マットを敷いたからといって防音はできません。防音についてはこちらを参考に。

本体「TD-07KV」

肝心の、電子ドラム本体ですが、上記セットは「TD-07KV」というやつです。

一番安いエントリーモデルに「TD-07DMK」ってのがありますが、それよりも「1グレード高いやつ」です。

違いは、バスドラムとシンバルが少しグレードアップになっています。

ちょっとややこしいけど、ベースとなる音源(音を出す部分)は「TD-07」という同じもの。

そんでもって、安い「TD-07DMK」はバスドラムとシンバルが、少しショボい。

「TD-07KV」の方はちゃんとしている…って感じです。

さて、値段の差は3万円。悩ましいですね〜。

電子ドラムを買う理由の一つに「バスドラムも含めた練習がしたい」というのがあると思います。

バスドラムが不要なら練習パッドでも、まあ十分と割り切れちゃう。

そう考えると、バスドラムのパッドがちゃんとしていた方がいいのかな?と思います。

ちなみに、シンバルは「チョークできるか・できないか?」の違いです。チョークとはシンバルを掴んで音が止めること。

「TD-07KV」の方はチョークできるシンバルパッドになっています。

どちらも「カップ」には対応していないので、その点は予め知っておいたほうがいいですね。カップとはシンバルの中心のモッコリした部分。そこを叩くとカーンというベルみたいな音が鳴ります。Jazzフュージョンやラテン系のジャンルだとよく使います。

でも、3万円はお父さんの1ヶ月のお小遣いとほぼ同額なので、迷いどころですよね〜。

YAMAHA DTX6K2-XFS

もう一つはYAMAHA。っていうか「予算15万」の範囲を少し超えちゃってるけど…。

おすすめのポイント

- 椅子が付いている

YAMAHA純正の椅子。一番安いやつだけど、軽いし必要十分です。(この椅子、私も持っています。) - ちゃんとしたペダルが付いている

YAMAHAのペダルなので間違いない。

一番安いやつだけど品質は十分だし、一番安いからこそ「本当に欲しいペダルが見つかったら、その時にいいやつ買えばいいや」と割り切れる。 - ハイハットスタンドが付いている

先に紹介したRoland社のハイハットは、疑似ハイハットというか「本体スタンドと一体型?」のやつですが、こちらのYAMAHAは本物と同じハイハット・スタンドを使用した構造になっています。本物ドラムはハイハットが2枚ですが、こちらの電子ドラムは1枚の形式です。でも、ちゃんと踏んだ感(2枚の感じ?)が出るようにはなっているはず。

本物ドラムと同じハイハットスタンドを使った形式なので、より生ドラムに近いフィーリングで、ハイハットの練習ができます。

もちろんハイハットスタンドはヤマハ純正。一番安いやつだけど、軽いし必要十分です。 - クラッシュシンバルが2枚

Roland TD-07KVの方は、クラッシュシンバルが1枚だったけど、こちらは2枚付いています。多いは正義です。しかも、チョーク機能もついている。さらにカップにも対応しているのも嬉しい所。テクニカルな上級者プレイにも耐えられるので、かなり長く楽しめると思います。

まあ、当たり前だけどYAMAHAの電子ドラムなので、ハードウェアもYAMAHA純正ですね。そう、YAMAHAは生ドラムも作っているメーカー。だから本物ドラムと同じハードウェアなのが魅力です。

スネアのパッドは最高!タムがラバーパッドなのを割り切れるか?

Roland TD-07KVと比較すると、YAMAHA DTX6K2-XFSの方が良いと思います。

何と言っても、スネアのパッドが最高に叩きやすくて気持ちいい!!私の主観ではありますが、このヤマハのパッドは絶品だと思います。

そして、シンバルのパッドもカップに対応した、いわゆる3ゾーンってやつで、シンバルの演奏を再現するのに十分な機能を持っています。

こちらの悩ましいところは「タムがラバーパッド」なところですね。

ラバーパッドなので、少し硬くて、コツコツと音が鳴るのが気になる所。硬いのでブッ叩くと手に衝撃も伝わります。

でも、タムを叩く頻度を考えると普通に割り切れるかな?と思います。後は見た目の美しさ(ラバーパッドのショボさ?)が許容できるか?って感じです。

マットは付いてないよ

もう一つ、「YAMAHA DTX6K2-XFS」で注意が必要なのはマットが付いていないってこと。

マットは必須なので、別で買いましょう。でも、ヤマハ純正のマットは高い!(そしてダサい?!)

ぶっちゃけ裏が滑り止め加工になっていれば何でもよいです。普通の絨毯でもオッケー。5000円もあれば買えると思います。

※サイズに注意!

ドラムはドラムセット本体+自分が座っている(椅子を置く)場所のスペースも必要です。本体だけじゃなくて、奥行きも結構必要になるのでマットを買うときは注意しましょう。

ヤマハの「電子ドラム用マット」として売っている製品のサイズを見て、それと同じか少し大きめのやつを買っておけば間違い無いと思います。(大きい分には困らないので、ギリギリより大きめを推奨です。)

参考:もっと安いやつはどうなの?

ちなみに、8万円くらいの安い電子ドラムもあります。…が、たぶんすぐに壊れます。少なくとも私の経験だと壊れやすいという印象は拭えない。。。

ドラムって結構強く叩くので、安いやつだとセンサーが壊れちゃうのかも。

あと、センサー自体の性能も、あまり良くない気がします。

センサーの性能ってめちゃくちゃ大事!!!そもそも「電子ドラムを叩く=センサーに反応させる」と言っても過言ではない。

そのため、センサーの性能が悪いと「叩いたのに、たまに鳴らない時がある」みたいな事もあります。

それが結構ストレスになります。。。

もちろんRolandでも叩き方・叩く場所によって反応しやすい、しにくいはありますので、そこは「そういうものだ」と割り切りましょう。

それでも、ローランドとかヤマハは、センサーの質がいいと感じます。ストレスが少ないし、どんなに叩いても壊れないと思い

番外編:ATVの「aDrums」から始まった、常識を覆す最高の電子ドラム

電子ドラムって「いかにも電子ドラムのパットです!」っていう見た目が一般的です。これって、ちょっと格好悪い。。。

しかーし!各メーカーのフラッグシップモデルは、本物の生ドラムっぽい見た目になっています。

私の記憶では、「ATV」の「aDrums」からこのムーブメントが始まった気がします。(たぶん…。)

まずは写真を見てください、これ↓

どうですか? これ、めちゃくちゃカッコいいです!

電子ドラムって、どうしても「おら、電子ドラムだぁ!」という電子ドラムっぽい見た目のものが多いです。

しかーし!この「aDrums」は、こだわりのアコースティックなドラムシェル(胴体)。この見た目の美しさが最高です。

リビングに置いても、オシャレで高級感たっぷり。セレブな気分に浸れます。たぶん、aDrumsを眺めながらワインとか飲んじゃうと思う。(バイクや車が好きな人が、愛車を眺めるのと同じ感じかな?)

実際に叩いた感想は、、、、「打感」も「サウンド」も最上級で、最高だこれ!

私、こういうガジェットに目がないもので。「おぉ!電子ドラムなのに本物っぽい!なんじゃこりゃ!」と思って、一目散にショールームに行ってきました。

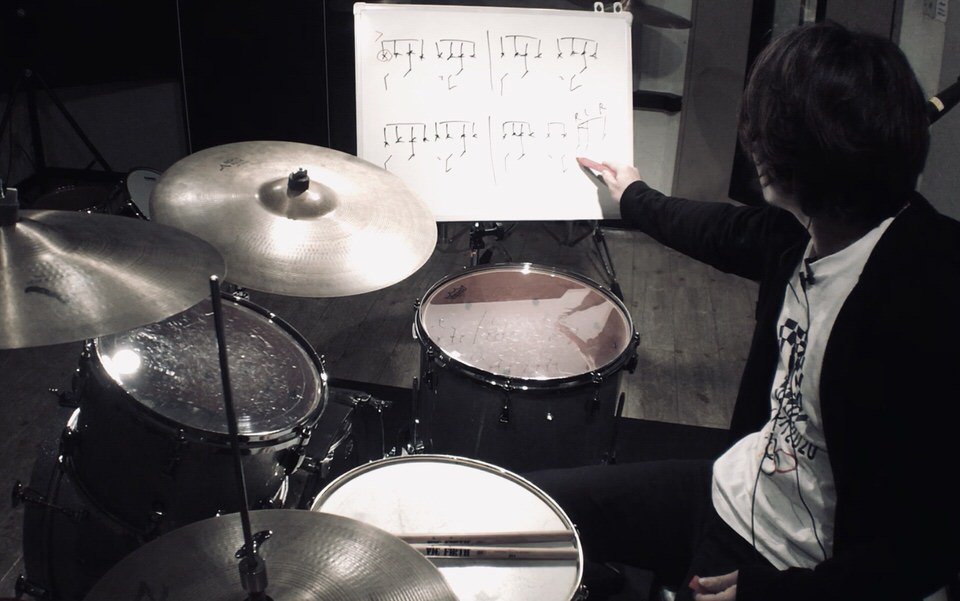

その時に、私が実際に叩いている時の画像です。↓

打感に関してはローランドのメッシュ系に近いフィーリング。シンバルは、ローランドよりも気持ちいい。そしてサウンドは、まるで「鳴らしている」かの様な音を出してくれます。

値段も最上級だけど、その価値がある仕上がりになっています。候補として「ATV aDrums」は要チェックですよー。

まとめ

電子ドラムの購入を検討している方、これからドラムを始めたいけど電子ドラムを買うのはアリなの?…と悩んでいる方向けに、私の経験から「選び方」や「おすすめの電子ドラム」をご紹介しました。

ぜひ参考にしてくださいね〜。

電子ドラムを設置する時はマットを敷いてね。床にキズがつくしバスドラムがズレるから↓

電子ドラムを買って練習だ!

電子ドラムを買って練習だ!という方のために、初心者におすすめの記事をまとめました。

教則本:ドラムの練習帳

教則本(練習パターン集)を販売しています!

「ドラムの練習帳」はドラムを叩く基本動作・基本リズムを身につけるトレーニング集です。

「教則本は難しくて最初の1ページしかできない!」

「教則本を買ったけど、どう練習したらよいのか?使い方がわからない!」

と悩んでいる方のために、練習パターンを解説付きでまとめました。

「練習のネタが欲しい!」という方が迷わずに取り組める『日々の練習メニュー』になっています。

こちらからどうぞ↓

ドラムの練習帳:練習パッドで基礎練習編