恒例の「プラグインの使い方をマスターするぞ!」シリーズ。

今回は「Arturia Bus Exciter」の使い方をガッツリ調べてみました。

ブラックフライデーで買った「FX Collection5」は、たくさんのエフェクト系プラグインが入っています。もはや、これらを使いこなすだけで他は買わなくていいのでは?と思います。(…というか、そう自分に言い聞かせて散財を封じ込めています)

という事で、いつものようにChatGPTにArturia公式のTutorial動画やYoutuberのレビューを学習させて、使い方をまとめてもらいました。

チュートリアルの口調で書いてもらいました。

Contents

- 1 Arturia Bus Exciterとは?ただのEQじゃない“倍音生成マシン”

- 2 初心者はどう使う?Bus Exciterの最初の一歩

- 3 Bus Exciterの使い方を完全ガイド|基本操作と各パラメータの意味

- 4 実践での活用例|Bus Exciterで「音が抜ける」トラックを作るには

- 5 Bus PEAKとの使い分け|Exciterで“作る”×PEAKで“整える”

- 6 Bus FORCEとの違いと併用例|並列処理と倍音処理の住み分け

- 7 他社のExciterと比べてどう?Waves Aphex・Decapitatorとの違い

- 8 まとめ|倍音を“足す”だけでミックスは変わる。Bus Exciterはその鍵

Arturia Bus Exciterとは?ただのEQじゃない“倍音生成マシン”

音を「起こす」ってどういうことだと思いますか?

ふつうのEQやコンプレッサーは、「先にある音」を調整しますよね。

しかし、Arturia Bus Exciterは「新しい音」を生み出すことに特化したプラグインなんです。

元はAphex Aural Exciter Type C2 104という、プロのマスタリング現場で使われてきた名機のハードウェア。

Bus ExciterはそれをArturiaがソフトウェアとして再現しつつ、両端を高品質に抽出できる”Big Bass” セクションも追加。

ただEQするだけでは隠れてしまうようなデリケートな節音に、新しい倍音を加えて「すら役を付ける」ことができるツール。

それがBus Exciterです!

いわば、EQでは形づけられない「音の根本的なぬけ」を、ちょっとずつ自分で作りながら調整していける。

そんな”Exciter”を、ローとハイの両端で独立して操れるようにしたのがArturia Bus Exciterなんです。

Aphex Aural Exciter Type C2 104をベースにした精密なソフトウェア再現

オリジナルは1970年代に登場したAphex Aural Exciter Type C2。

プロのマスタリングエンジニアたちに長く支持され、今でもハードウェア機としては根強い人気があります。

Arturiaはこの名機の音質を精密にモデリングし、さらに現代的な機能と視覚的インターフェースを加えて再構築しました。

EQとの違いは?“既存音の強調”ではなく“新たな音の生成”

EQがやっているのはあくまで「音の強調または削減」ですが、Exciterは「音の補完や拡張」です。

既存の倍音を強調するのではなく、新たな倍音(高次の周波数成分)を生成することで、輪郭やぬけの良さを作り出します。

EQでは足りない「きらびやかさ」「存在感」が欲しいときに、Exciterは効果を発揮します。

2セクション構成:Exciter(高域)とBig Bass(低域)

Arturia Bus Exciterは、周波数帯域ごとに2つのセクションを持っています。

- Exciterセクション:高域(中高〜超高域)に新しい倍音を付加し、明るさ・きらびやかさ・前への抜け感を演出

- Big Bassセクション:低域(ローエンド)にサチュレーションを加え、厚みとパンチ感を出す

この2つを独立して調整できることで、全帯域にわたって「存在感のコントロール」が可能になるのです。

初心者はどう使う?Bus Exciterの最初の一歩

初めてExciterを触ると、「どこから手をつけたらいいの?」ってなりますよね。

ここでは、初心者が迷わず音を良くするための出発点を、チュートリアル形式でご紹介します。

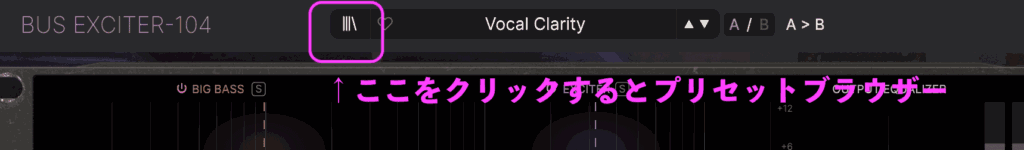

1.まずはプリセットから始めよう

Bus Exciterには、ジャンルや用途に応じたプリセットが多数用意されています。

最初は「どのノブが何か分からない」状態でも大丈夫。

例えば「ボーカルを明るくしたい」なら “Vocal Brightener”、

「キックやベースを太くしたい」なら “Low Enhancer” など、目的に合った名前のプリセットから始めてみましょう。

そのうえで、”Mix”(ミックス)ノブを30〜50%程度に下げておくと、やりすぎず安心して試せます。

プリセットブラウザーを見ると、プリセットの意味(効果)が書いてあります。英語だけど…。

2.波形とグラフを見ながら耳で確認

Bus Exciterは、視覚的なスペクトラム表示がとても優秀です。

灰色のラインが元の音、カラーのラインが処理後の音を示します。

この差を見ながら、耳で「変わりすぎてないか」「ちゃんと明瞭になったか」を聴き比べましょう。

特に “Solo” ボタンを使うと、Exciterの効果だけを抽出して聴けるので、変化を理解しやすくなります。

3.「やりすぎ防止」はバイパス試聴とA/B比較が鍵

Exciterは「ちょっと足す」だけで十分効果があります。

「やりすぎたかも?」と思ったら、

バイパスボタンで効果のON/OFFを繰り返し聴き比べてみましょう。

その結果、「ほんの少しの処理」が一番美味しいところだったと気づくことが多いんです。

この3ステップを守るだけで、Exciter初心者でも確実に「音の抜け」を体感できますよ。

次は、各パラメータの意味を詳しく見ていきましょう。

まあ、パラメーターも少ないし直感的でわかりやすいよね。

Bus Exciterの使い方を完全ガイド|基本操作と各パラメータの意味

Bus Exciterは、使い方を理解すれば一気に“プロっぽい音作り”ができる強力なツールです。

このセクションでは、「Exciterセクション」「Big Bassセクション」の各パラメータを中心に、設定のポイントや音の変化も含めて解説していきます。

初心者の方でも扱いやすいように、視覚情報(スペクトラム)と一緒に音を聴くコツもご紹介します。

Exciterセクション(高域)

Harmonics/Frequency/Mixの調整で“音の抜け”を演出

Harmonicsは、どれだけ倍音を生成するかを決めるパラメータです。

0でも若干効果が残る仕様で、3時方向でハードウェアの最大設定、さらに右へ回せば過激な処理も可能です。

Frequencyは処理対象となる高域の起点を指定するもので、通常は6~10kHz前後に設定するとボーカルやハイハットの「抜け」が出てきます。

Mixは、Exciterセクションのウェット/ドライのバランスで、処理の濃さを調整します。

100%に近づくほど効果は強くなりますが、耳が痛くなったりするので注意が必要です。

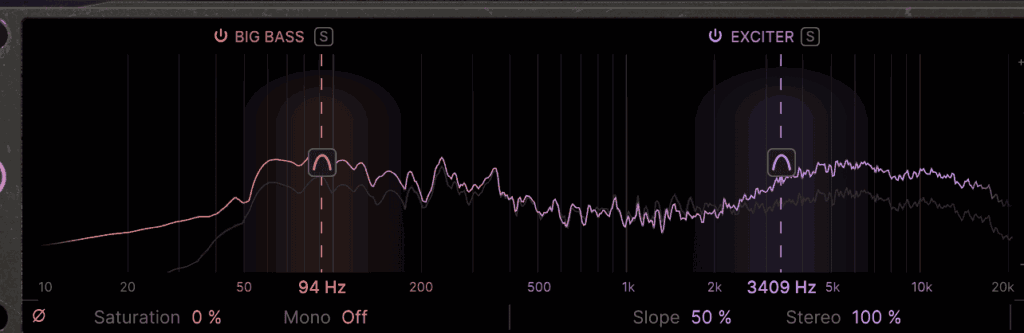

Slope(倍音カーブ)とStereo幅の変化

Slopeは、倍音の生成カーブ(整流のタイプ)を決める重要な要素です。

Slopeは0%〜100%の範囲で設定できるノブであり、この数値に応じて「倍音生成のカーブ(整流方式)」が変化します。

| Slope値(目安) | 整流タイプ | 倍音の特徴 | 音の印象 |

|---|---|---|---|

| 0% | 半波整流(half-wave) | 倍音が控えめでナチュラル | 柔らかく自然な明るさ |

| 50% | 中間的な整流 | 倍音がやや強調される | 適度な存在感と明瞭さ |

| 100% | 全波整流(full-wave) | 倍音が強く、きらびやか | 派手で鋭い、存在感の強い音 |

- Slope 0〜30%(半波寄り): ボーカル、アコースティック楽器など自然さを保ちたい音に最適

- Slope 40〜70%(中間): エレキギターやシンセに適度なエッジを与えたいときに便利

- Slope 80〜100%(全波寄り): ドラム、シンセベース、パーカッションなどに抜け感・攻撃性を出したいときに最適

Stereoコントロールは、Exciterの処理部分だけのステレオ幅を操作するもの。

0%でモノラル、100%で原音通り、100%以上ではステレオが拡がります。

高域の拡がり感が欲しいときに有効です。

Big Bassセクション(低域)

DriveとSaturationのバランスで“締まり”をコントロール

Driveは、低域へのコンプレッション的な圧力を加えるパラメータです。

Driveを上げると、下のLEDが点灯し、しっかり処理されていることがわかります。

さらにSaturationを加えると、Driveの入力をスケールアップし、倍音や歪み感を強調できます。

この2つのバランスで「タイトでパンチある低域」にするか、「ちょっとしたローエンドの熱量」を加えるかが決まります。

Mono/All Bassでローエンドの定位を整理

Big Bassセクションは、ステレオ定位も管理可能です。

Mono(Big Bass)を選べば、処理されたローだけをモノに。

All Bassにすれば、指定周波数以下のドライ成分含めすべてをモノにできます。

ミックスの下支えを中央に集めたいときに便利です。

なおPolarityは位相反転なので、ステムがぶつかるときなどに役立ちます。

可視化されたスペクトラムで効果を確認

視覚的に処理前後のスペクトラムを表示できるので、初心者にも扱いやすいです。

グレーが原音、カラーが処理後。

Exciter・Big Bassそれぞれに個別の表示が出るため、どこがどう変わったかが明確です。

Soloボタンを押せば処理部分だけをモニターできるので、A/B比較にも最適です。

Wet Mixの調整とOutput EQで最終的な音像を整える

Outputセクションには、全体のWet Mixバランスと、2バンドのEQ(Low/High)が用意されています。

Wet Mixで全体の処理量をまとめて調整し、Output EQで処理によって持ち上がった帯域を補正できます。

このEQはExciter/Big BassそれぞれのFrequency設定に連動するため、狙ったポイントを的確にコントロールできます。

結局、作りたい音のイメージが無いと、何をどういじるのか検討がつかないよね。とりあえずプリセットをポチポチ変えてみて、気に入った方向性を見つけながら慣れていくのがいいのかな。

実践での活用例|Bus Exciterで「音が抜ける」トラックを作るには

Bus Exciterは、単に高域をブーストするEQとは違い、“音に存在感を与える”ための倍音生成ツールです。

ミックスの中で埋もれがちなトラックを前に出したいときや、全体に明るさや立体感を加えたいときに非常に効果的です。

このセクションでは、具体的なトラック(ドラム、ボーカル、ギター、シンセベースなど)への活用法を取り上げ、ExciterとBig Bassをどう使い分けるべきか、どのように設定すると「音が抜ける」かを詳しく解説します。

ドラム:パンチ感を出す(Big Bass活用)

ドラムの中でも特にキックやスネアにBus Exciterを使うと、ミックス全体の押し出し感が大きく向上します。

Big Bassセクションを活用して、キックの低域にアタック感を加える設定が有効です。

周波数は50~80Hz程度を狙い、DriveとMixは中程度(50~60%)に設定すると、無理なく存在感を引き出せます。

Resonanceを軽く加えることで、キックのピークにパンチが生まれ、コンプに頼らずタイトな低域が得られます。

過剰にDriveを上げすぎると歪むため、VisualizerやDeltaボタンを活用して調整するのがポイントです。

キックとスネアの存在感は大事。抜けてこない時は使ってみよう。

ボーカル:明瞭感と高域のきらめき

ボーカルにExciterセクションを使うと、子音やブレス、倍音が加わることで前に抜けて聴こえるようになります。

Frequencyは6kHz〜10kHzを狙い、Harmonicsは中間の位置(3時方向)で十分に効果を発揮します。

Mixは30~50%程度に抑え、他のトラックとぶつからないよう注意します。

Slopeをソフト寄りに設定すれば、滑らかで耳に優しいきらめきが加わります。

過度な設定を避けるためにも、ソロモードで処理音だけを聴く習慣を持つと、繊細な調整が可能になります。

エレキギター/アコースティックギター:輪郭と空気感の追加

ギター系トラックは、周波数レンジが広く、Exciterと相性のよい楽器です。

エレキギターでは、ハイミッド〜高域(4〜8kHz)を中心に倍音を足すことで、輪郭を立たせる効果があります。

アコースティックギターでは、12kHz以上を軽くExciteすることで、きらびやかで空気感のあるサウンドに仕上がります。

Big Bassはあまり必要ありませんが、少しのDriveとMixで胴鳴りに温かみを与えることも可能です。

Stereoコントロールを使えば、広がりを強調することもでき、空間的な演出にも役立ちます。

シンセベース/シンセ全般:倍音補強でモニターでも聴こえるベースに

シンセベースや808系サブベースは、原音のままだと小さなスピーカーでは聴こえにくい場合があります。

Bus ExciterのBig Bassセクションを使えば、低域に倍音を足して可聴性を高めることができます。

DriveとSaturationを活用して、耳に届く帯域(120Hz〜200Hz)にも倍音を追加すると効果的です。

Monoモードを使えば、センター定位がしっかりし、低域がブレることを防げます。

Exciterセクションで6~10kHzも軽く補強してやれば、ベースがミックスの中でも輪郭を持って存在感を保てます。

ミックスバス/マスタリング前段:抜け感の微調整

Bus Exciterは、ミックスバスやマスタリング段でも効果的に使えます。

全体に明るさや一体感を加えたいとき、Exciterセクションで10~12kHzを軽く処理するのがコツです。

Harmonicsは控えめ(9時〜12時)、Mixも20~30%程度が目安。

Big Bassは50〜70Hzに設定し、DriveとSaturationでごく僅かに下支えを加える程度に留めましょう。

最終段でBus PEAKを挿して音圧調整を行う際、Exciterによる倍音追加があるとより自然な仕上がりになります。

最終段でBus PEAKと併用か。なるほど。

Fragments・Rev SpringなどArturia内の他エフェクトとの併用

Bus ExciterはArturia FX Collection内の他エフェクトとの組み合わせでも真価を発揮します。

たとえば、EFX Fragmentsで音に動きを与えた後にExciterで高域を補強すれば、より立体感のあるサウンドが完成します。

また、Rev Spring 636でリバーブ空間を作ったトラックにExciterを追加すると、残響がより広がり、リッチな雰囲気に。

このように、「音に動き+明瞭感+広がり」を掛け合わせることで、プロフェッショナルなミックス表現が実現できます。

エフェクトの順序やMixバランスを試行錯誤することで、あなたの楽曲に最適な“抜ける音”を探し出せるはずです。

空間系のエフェクトと一緒に使うのも、面白そうだね。

Bus PEAKとの使い分け|Exciterで“作る”×PEAKで“整える”

Bus ExciterとBus PEAKは、どちらも“音の仕上がり”に強く影響するプラグインですが、その役割と使いどころは大きく異なります。

簡単に言えば、Exciterは「音の抜けや華やかさを作る」ためのエフェクトであり、PEAKは「音圧やバランスを整える」ための最終調整ツールです。

このセクションでは、両者の違いや組み合わせ方、ジャンルごとの設定のコツまで詳しく見ていきましょう。

Bus PEAKは音圧調整・リミッターとして優秀

Bus PEAKは単なるリミッターではありません。

Clipping、3段階のリミッティング(True Peak対応)、トーンコントロール、メーターなどが一体となった、まさに「音圧の総合管理ツール」です。

リファレンスに近いラウドネス(たとえば-9〜-7 LUFS)を安全かつ自然に得るために、以下のような機能が使えます。

- Clipperでトランジェントを整え、Limiterでピークを制御

- Toneコントロールで高域・低域のバランスを微調整

- True Peakリミッターで配信プラットフォームに適した出力レベルに調整

- Deltaボタンで、処理された“変化部分だけ”をモニター可能

つまり、PEAKは「音の印象を大きく変えないまま、音圧やトランジェント、音の最終形を整える」役割に特化しています。

それに対し、Exciterは“音そのもの”に新たな倍音を付加して、抜け・明瞭感・高域の存在感を「足す」ためのプラグインです。

Exciterで彩り、PEAKで仕上げるミックス構造

ミックスやマスタリング工程で両者を併用する場合は、必ず「Exciter → PEAK」の順番で使うのが基本です。

理由はシンプルで、Exciterで倍音を足した後にPEAKで音量・バランスを最終調整した方が、自然な音圧アップが可能だからです。

この順番にすることで、以下のような処理フローが実現できます:

- Exciterで足りない抜け感や空気感を“作る”

- 特定の楽器(ボーカル、ギター、ベースなど)に倍音を足して音の印象を強化

- MixやWetコントロールで、好みに合わせた自然な足し方が可能

- Bus PEAKで“整える”

- クリップポイントの制御とリミッターで不要なピークを抑える

- True Peak対応で、Apple MusicやSpotifyなどの配信にも安心

- Toneセクションで全体のバランスを補正

特に、Exciterを全体に使う場合はマスターバスに、個別の楽器(ボーカルやベースなど)に使う場合はそのトラックに刺して、最終的にBus PEAKで全体をまとめ上げるイメージがベストです。

必ず「Exciter → PEAK」の順番で使うのが基本。

まあ、そうだろうね〜。

EDM/ヒップホップ/ロック/アコースティック別組み合わせ例

ジャンルによってもExciterとPEAKの使い方は変わってきます。以下に代表的な使い方を紹介します。

EDM・Trap

- Exciterの使い方:

- Big Bassで50〜90Hzをターゲットにしてベースを“聴こえやすく”

- Exciterで10kHz以上を強調し、ハイエンドをきらびやかに

- PEAKの使い方:

- Clipperをしっかり使ってトランジェントを潰す

- -7〜-8 LUFSあたりまで詰めてもしっかり聴き取れる音像に

ヒップホップ

- Exciterの使い方:

- ラップの子音や息遣いを明瞭にするため、7〜9kHzの倍音を追加

- Big Bassは控えめにしてキックとのバランスを確保

- PEAKの使い方:

- Toneセクションで中低域をやや持ち上げ、全体に太さを

- TRピークリミッターで安全にラウドネスを確保

ロック・メタル

- Exciterの使い方:

- エレキギターやスネアの輪郭を強調するため、4〜8kHzを狙う

- バンド全体の密度が高いのでMix値は30〜40%程度に

- PEAKの使い方:

- Clipperでスネアやタムのピークを滑らかに

- CharacterやReleaseを調整して自然なダイナミクスを維持

アコースティック・ポップス

- Exciterの使い方:

- ボーカルに明るさと空気感を足す(6〜10kHz/Mix 20〜40%)

- アコギのハイエンドをExciterで補正し、リッチな響きに

- PEAKの使い方:

- Toneで低域を整え、リスニング環境に合わせたナチュラルな音圧に

- Clipperは弱め、Limiterは透明な動作を意識

Bus FORCEとの違いと併用例|並列処理と倍音処理の住み分け

Arturia FX Collectionには、Bus Exciterの他にもう一つ非常に強力なマルチエフェクトがあります。

それが「Bus FORCE」。

EQ・コンプ・サチュレーターを並列で構成できるこのプラグインは、Exciterとはまったく異なるアプローチで音作りを支えます。

このセクションでは、両者の違いや、どう使い分ければよいのか、さらには併用することで得られるベストな音作りの例を紹介していきます。

“どちらかを使う”のではなく、“どう組み合わせるか”が鍵ですよ。

並列処理 vs 倍音処理:そもそも何が違うの?

Bus FORCEの最大の特徴は、「並列処理(パラレルプロセッシング)」に特化していることです。

これは、ドライ(原音)信号と処理済み信号を複数同時に走らせ、それらを自由にミックスできるというもの。

例えば、「サチュレーションだけ効かせたトラック」と「コンプだけ効かせたトラック」を別々に用意して、それを聴感的にベストなバランスで合成できるのです。

一方のBus Exciterは、「倍音の付加」を専門にしたプラグインです。

EQのように既存の音を強調するのではなく、新しい倍音(高次倍音)を生成することで“明るさ”や“抜けの良さ”を与えます。

特にExciterセクションは高域を、Big Bassセクションは低域に倍音を加えて、ミックス全体の存在感を底上げする設計です。

つまり、Bus FORCEは「トーンの構築やダイナミクスの設計」、Bus Exciterは「質感と明瞭度の仕上げ」に適しているのです。

Bus Exciterを“彩り”、Bus FORCEを“土台”に

実際のミックスで併用するなら、「Bus FORCEで音を構築し、Bus Exciterで最後の“ひと押し”を加える」という流れが王道です。

たとえばドラムバスにBus FORCEを使って、キックのアタック感とコンプ感、スネアのパンチを並列で整えたあと、Bus ExciterのBig Bassで低域に温かみを追加します。

または、ギターにBus FORCEでEQとコンプをかけて骨格を作ったあと、Exciterで高域のきらめきや空気感を加えるという方法もアリ。

こうした“役割分担”を明確にすることで、ミックスに余計な処理を重ねることなく、より洗練されたサウンドが得られます。

「Bus FORCEで音を構築し、Bus Exciterで最後の“ひと押し”を加える」って事を覚えておこう。

音作りの手順例:ギターバスに対しての併用手順

- Bus FORCE(EQ/Comp):まず軽くEQで中域を持ち上げ、コンプで粒立ちを整えます。ドライとウェットのバランスは60:40など、少し処理側を控えめに。

- Bus Exciter(Exciterセクション):7kHz〜10kHzに設定し、Harmonicsは中程度。Mixを30〜40%にして高域を補強。

- Final A/Bチェック:バイパスして元の音と比較し、やりすぎになっていないか、全体のバランスを調整します。

応用パターン:マスターバスでの組み合わせ

- Bus FORCE:全体のトーンとコンプレッションの土台。サチュレーションを軽く使い音像を太く。

- Bus Exciter:10〜12kHzを薄くExciteして、全体をほんのり明るく仕上げ。Big Bassは使用せず、定位が崩れないように。

このようにBus FORCEとBus Exciterは、どちらかを排除するものではなく、お互いの“得意分野”を補い合えるパートナー的存在です。

うまく併用することで、プロレベルのクオリティに一歩近づくはずですよ。

他社のExciterと比べてどう?Waves Aphex・Decapitatorとの違い

Exciter系プラグインは、各社からさまざまな製品が登場しています。

中でもよく比較されるのが、Waves Aphex Vintage Aural Exciterと、SoundToys Decapitatorです。

それぞれ特徴が大きく異なり、目的に応じて使い分ける必要があります。

ここでは、Arturia Bus Exciterとの違いをわかりやすく整理していきましょう。

Waves Aphexとの違い:クラシック感とアナログ再現に特化

WavesのAphex Exciterは、その名の通りAphex社のクラシックなAural Exciterをモデリングしています。

アナログ特有の温かさと、存在感のあるミッド・ハイを加えるのが得意です。

一方で、Arturia Bus Exciterは、Aphex Type C2 104というモデルをベースにしながらも、機能面で大幅に進化しています。

Arturiaは視覚フィードバックと現代的な操作性で差別化

Bus ExciterはGUI上で周波数の変化を視覚的に確認できるスペクトラム・ビジュアライザーを搭載。

「どこがどれだけ変わっているか」を目で見ながら調整できるのは、初心者にも大きなメリットです。

また、SlopeやStereo幅、Wet Mixなどのコントロールも細かく設定でき、Waves製よりも柔軟な音作りが可能です。

SoundToys Decapitatorとの違い:サチュレーター vs 倍音生成

SoundToysのDecapitatorは、Exciterというより「サチュレーター/ディストーション」に分類されます。

主に中低域〜全帯域にかけて「汚し」や「温かさ」を加えるためのプラグインであり、倍音生成よりもアナログ感の付加に重点があります。

Arturia Bus Exciterは、高域と低域にフォーカスし、「新たな倍音を作り出す」ことに特化しているため、アプローチ自体が異なります。

汚し系・温かみ vs 抜け感・透明感

Decapitatorは歪みによって厚みやパンチを演出する“汚し系”。

Bus Exciterは、倍音の生成によって透明感や明瞭感を出す“抜け感系”。

たとえば、ボーカルの輪郭を際立たせたいときにはBus Exciter、アナログな太さやドライブ感を加えたいときにはDecapitatorが向いています。

音作りの方向性に応じて、使い分けるのがベストです。

どちらを使うべき?ジャンルと目的に合わせた選び方

・ポップスやEDMで「音を前に出す」「高域の輝きを足す」 → Arturia Bus Exciter

・ロックやヒップホップで「太さ」や「ダーティさ」を足したい → SoundToys Decapitator

・ヴィンテージな味付けやナチュラルな存在感 → Waves Aphex

それぞれの製品に得意なキャラクターがあるので、トラックの目的やジャンルに応じて選ぶのが大切です。

また、組み合わせて使うことで、Exciterの透明感+Saturatorの厚みといったハイブリッドなサウンドも作り出せます。

まとめ|倍音を“足す”だけでミックスは変わる。Bus Exciterはその鍵

Bus Exciterは、単なるEQとは違います。

既存の音を持ち上げるのではなく、新たな倍音を生成して音に彩りと存在感を加える“倍音生成マシン”です。

とくにExciterセクションでの高域補強は、ボーカルやシンセに明瞭さを与え、Big Bassセクションでは低域にパンチと締まりを生み出します。

どちらも派手に使わなくても、少しの調整で「音が前に出る」「埋もれない」効果を得られるのが大きな魅力です。

さらに、Bus PEAKとの組み合わせでは「Exciterで作る」「PEAKで整える」という理想的なミックス構造が可能。

Bus FORCEと使い分ければ、並列処理と倍音生成のいいとこ取りも実現できます。

もし、ミックスに物足りなさを感じているなら――

まずはBus Exciterを試してみてください。

音がグッと前に出て、ミックス全体の完成度が一段上がるのを、きっと実感できるはずです。

はい。以上がBus Exciterの解説になります。

操作方法は難しくないですが、サウンド作りは奥が深そうですね。やり過ぎて破綻しそう。

busシリーズを使う場合は「Force→Exciter→PEAK」って感じで刺すのがよさそうだね。

(全部使う必要はないけど、せっかく買ったから使いたくなっちゃうよね。貧乏性が…)

ABOUT

-

"コとネ"と言います。本業はドラマーで、サポートやレコーディング、講師をやっています。

ドラマーだけどDTMerで作曲します。ソフトウェアをいじくり回すのが好きで、セール情報をウォッチするのも楽しい。ブログではDTMの疑問や悩みをメモしています。

Youtube(楽曲用)

Youtube(DTM用)

\ 制作のご依頼はこちら /